AIの今後について思うこと 「技術の進化」と「利用の進化」

■話題が絶えないAIネタ

ソフトバンクグループ、OpenAI、Oracle等が、米国のAI関連事業に5000億ドルを投じると報じられました。また米国ではイーロンマスクがOpenAIへの買収を仕掛けるといったニュースも飛び込んできました。中国では突如Deepseekが登場し、その開発コストの安さで世界を驚かせる事態になっています。

このように、AIについては何かと話題が途絶えません。これだけたくさんのニュースが報じられると、AIのネタは重要と認識しつつも、やや食傷気味という方はいるのではないでしょうか。とはいえAIの技術的な進展と経済・社会への浸透は不可逆的でしょうから、今後AI関連のネタ数は今以上に増え、かつ重要度も増すことは容易に想像つきます。

■日本のAIシステムの市場規模は1兆円レベル

IDCジャパンの発表によれば、日本における生成AIを含むAIシステムの市場規模は、2024年時点で9,000億円(直近の推計では1兆円を超えたとの発表あり)と推計されています。当然ならが今後のさらに増えることとなりそうです。

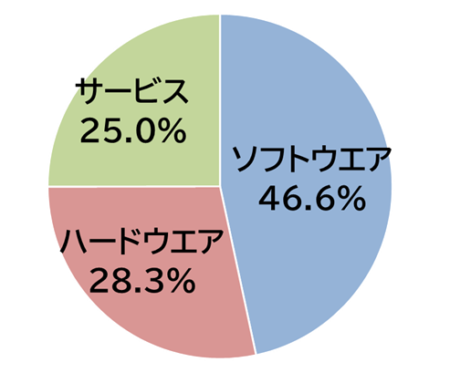

またこのAIシステムの内訳ですが、IDCによれば、ソフトウエアは46.6%、ハードウエアが28.3%、サービスが25.0%とのことです。9,000億円をもとに金額換算すると、ソフトウエア4,200億円、ハードウエア2,550億円、サービス2,250億円という計算になります。サービスのシェアが一番低いわけですが、私の勝手な予想になりますが、現在AIが組み込まれたサービスが増えてきている印象がありますので、サービスのシェアが今後広がるのではないかと見ています。

■ユーザーは混乱していないか?

AIシステムの導入事例もニュースサイト等で頻繁に見かけます。ではどのようなものがあるのだろうかと思いカオスマップを調べたところ、「BizTech株式会社」様制作のものと、「株式会社アイスマイリー」様制作のものが存在していることがわかりました。それぞれ見比べてみるとカテゴリーの切り方が異なっていることもあってか、ふたつのカオスマップに重複して掲載されているAIシステムはそれほど多くないように思われます。ということは、相当数のAIシステムが実は存在しており、今まさに百花繚乱時代なのかもしれません。

しかしながらユーザー目線で捉えれば、どれがよいのかが分からないということにつながりそうです。ユーザーは実は混乱しているかもしれません。

■AI導入のねらいは5つ

ところで、AI導入に関するユーザーのねらいは、大きく以下の5つに分類できると私は分析しています。

①サービス品質向上

②業務品質向上

③業務効率化/生産性向上

④事業創造

⑤リスク管理

しかしこの5つは均等にねらいとして設定されているかと言えばそうではありません。AI導入の事例を一つずつチェックしてみると、最も多いのは③業務効率化/生産性向上です。④事業創造がとてもダイナミックなねらいですが、ごくわずかな事例しか見かけません。AIの使い方としてはややもったいないように私には思えています。現段階ではとりあえず③業務効率化/生産性向上を目的にしようということかと理解しますが、今以上を目指すのであれば、①~⑤すべてをねらいとしてAI導入を検討して欲しいと願っています。

■「技術の進化」と「利用の進化」

日の丸AIの可能性はいかに?といった議論はありますが、それはそれとして、AIの技術的な進展はこれからも続くでしょう。しかし、そのような技術の進化と歩調を合わせるように、ユーザー側のAI利用についても進化していかなければならないと思います。技術の進化と利用の進化は両輪であり一体であると私は考えています。技術だけ進み、利用の進化が追い付かないとなるとこれでは意味がありません。

そういう意味で、現在のAIシステムがまさに“カオス状態”になっているのであれば、その点を個人的には危惧しますし、また、AI導入のねらいが一つに集中することも、全体的な目線で捉えればよいことではないと思います。AIの技術の進化と利用の進化により、日本の産業がより活性化することを期待しています。

日本におけるAIシステムの内訳

出典:IDCジャパン(Statista経由で取得)

JECCICA客員講師 本谷 知彦

株式会社デジタルコマース総合研究所 代表取締役