中国発の越境ECに関する考察

アリババが日本の消費者向けに越境ECを開始

アリババグループ傘下で国際EC事業を担当するAlibaba International Digital Commerce Groupが、10月28日に日本の消費者に向けた越境ECアプリ「TAO(タオ)」をリリースしたと、淘宝日本株式会社が発表しました(詳しくは同社によるプレスリリースを検索してください)。TAOはアプリ専用となっており、iPhoneの場合はApp StoreからAndroidの場合はGoogle Playからアプリをダウンロードする必要があります。実際にダウンロードして売られている商品を見てみると、Temuほどではないものの、全般的に価格は安めの設定になっています。

相次ぐ日本市場への参入

中国発の日本の消費者に向けた主な越境ECはこれで、TAO、Temu、SHEIN、7sgood、AliExpressになります。これらは越境ECというよりは「中国発格安EC」という呼び方のほうが多用されているように思います。日本から海外に向けた越境ECの市場規模は大きい一方で、その逆に日本の消費者はそれほど海外からは購入しないとこれまで思われてきました。

しかしながらここにきて相次いで日本市場をターゲットに中国から次々と越境ECが登場してきています。今の流れから、さらに新たな参入者が登場するかもしれません。

市場規模はどうか?

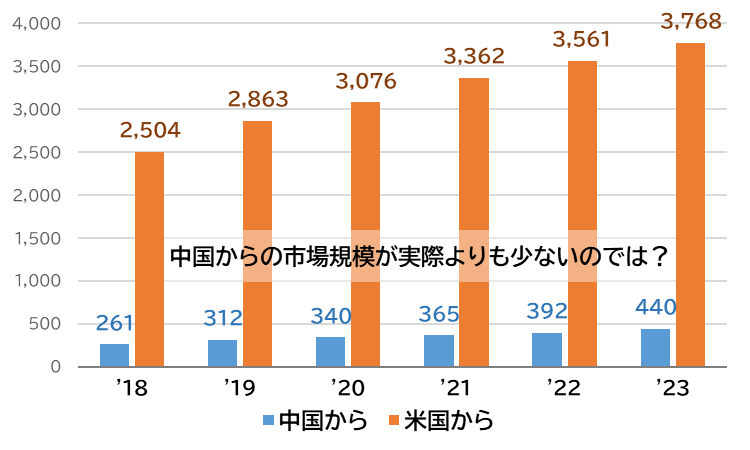

ここで数字を見ておきましょう。経済産業省発表の電子商取引市場調査によれば、2023年の中国から日本の消費者に向けた越境EC市場規模は440億円となっています。2018年が261億円ですので、経済産業省発表のデータ上は大して増えていません。むしろ米国業からの越境ECは2023年で3,768億円と中国の9倍程度と大きな規模です。米国からという点ではAmazon.comからの購入分が多いということだと思います。

しかし中国からが440億というのは、上述の状況から考えてかなり少な過ぎます。ニールセンデジタル株式会社によれば、既にTemuの利用者はAmazon、楽天の半分弱にまで増えているようです。したがって経済産業省のデータは正確性に欠けると私は見ています。念のため注意しておいた方が良いでしょう。

世界を席巻する中国発の越境EC

中国発の越境ECの台頭は日本だけではありません。諸外国の状況に目を向けると、様々な国に対し中国発の越境ECの進出が目立っています。米国においてもTemuの躍進は目を見張るものがあります。日本の消費者は元々海外からの購入についてはネガティブと思われてきましたので、中国側からするとやっと日本も攻略できそうだというところでしょうか。中国の消費者が日本の商品を越境ECでよく購入しているため、日本が世界を席巻しているような錯覚を覚える方もいるかもしれません。しかし実際はそうではなく中国が席巻しているということを認識しておいた方が良いです。

中国発越境ECが台頭している背景

中国発の越境ECが台頭している背景として、中国経済の状況の悪化が挙げられると思います。現在中国国内の経済状況が思わしくないことは周知の通りでしょう。そのようなことから、越境ECを通じて少しでも多くの中国製品を海外に輸出したいという思惑を感じ取ることができます。世界の工場と言われる中国は製造能力が極めて高いことから、景気の停滞を製造力能力で打破しようとして、結果的に製造コストを抑えられているのが低価格の理由ではないかと私は考えています。不景気であるため製造コストを下げる圧力が作用していることもあるかもしれません。

日本のEC業界へのインパクト

現在日本は物価高騰が消費者を襲っています。よって低価格の中国発越境ECのニーズは間違いなくあると思います。一方で事業者目線では中国発越境ECを脅威と見ている方々は多いのではないでしょうか。日本の経済がようやくデフレから脱却しようとしていますので、そう言う点でもあまり好ましくないと私は見ています。日本ではブランドの洪水が生じている状況であり、つねにブランドの新陳代謝が生じています。そのような状況下で中国発越境ECによって安価なブランドが日本の消費者マーケットを席巻するとなれば、そもそも日本ブランドとは何かといった根本が揺らぐ気がしており、日本のEC業界へのネガティブなインパクトを懸念しています。

JECCICA客員講師 本谷 知彦

株式会社デジタルコマース総合研究所 代表取締役