楽しく誰にも分かるマーケティング:Vol.83 【新たな仕事の切っ掛けは「遊び場」だった!】

【私が行った「仮説・デプスインタビュー・N1分析」とは?】

前回は、これからの社会、特に「潜在ニーズ」を満たす新たな市場を育成するため、「自分自身の仮説」や、「デプスインタビュー(対象者と1対1で行うヒアリング調査)」「N1分析(特定一人の顧客動向を徹底的に深掘りし、行動や心理から本質的ニーズを抽出する分析手法)」の重要性をお伝えしました。

今回は、私が6年前から発信し、新たな仕事として取り組んでいる「新しいシニア市場」を発見した事例をお伝えします。

何と、その切っ掛けは、私が青春時代に社会現象になり、40歳から再び通うようになった「DISCO:ディスコ」での気付きだったのです。

【「DISCO」で気づいた新たなシニア像】

ディスコは、楽曲を流して飲料を提供するダンスホールです。1978年にディスコをテーマにした青春映画「サタデー・ナイト・フィーバー」が公開されて、世界中ディスコブームが到来します。

私は高校を卒業して上京した1979年、新宿の「カンタベリー・ハウス」というディスコに初めて出かけました。当時の女の子は「JJ」、男の子は「POPEYE」などの雑誌をバイブルに、様々な若者カルチャーが流行し、ディスコはその象徴と言っても良いでしょう。当時は私も遊びに出かけていましたが、やがて社会人になり、ディスコは過去の思い出となりました。

そして2000年になり、私が40歳になった頃、再びディスコムーブメントが起こり、今ではすっかり大人のエンタメとして定着しています。

【何故、この人たちはDISCOに来るのか?】

米国のソウルミュージック(ブラックミュージック)が大好きな私は、今でも気分転換に一人でふらりと出かけて、爆音で聴くのが好きなんですが、60歳を目前にした頃に、お客さんのすそ野が拡がっていることに気が付きました。そして私は「何故、この人たちは再びディスコに集まっているのか?」と興味を持ちました。40歳から再開したディスコも20年程通っていたので、多くの同世代の人たちと、様々な話をしてきましたが、その経験は結果的に「膨大な人数の、本音トークのデプスインタビュー」を繰り返していた訳です。

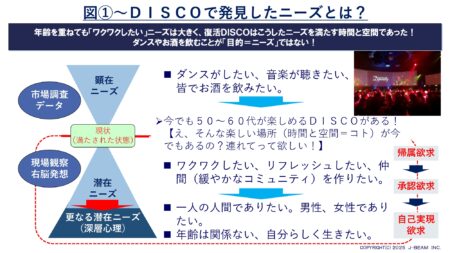

その結果、解ったことは、ダンスや音楽が本当に好きなマニアは少数派。多くのお客さんはディスコに来ることで違う価値を求め、ニーズ(欲求)を満たしていたのです。

【ダンスやお酒が目的で来ている訳ではなかった!】

当コラムでは、「ニーズの重要性」を何度もお伝えして来ました。ニーズは「欲求=目的」ですから、「自分自身がどうありたいのか?」がニーズです。そして私たちが販売する様々な「モノやサービス」の全ては、あらゆる顧客ニーズを満たす「ウォンツ=手段」です。

マーケティングの真髄は「どんなニーズを持つ顧客に、どんな価値を伝えて、ハッピーにするか?」と言うコンセプト(顧客の価値)を提供することです。

つまり、ディスコは「ウォンツ=手段」なんですね。では、ディスコに訪れる「ニーズ(欲求)=目的」とは何か?

復活ディスコは、比較的女性が多く訪れます。50代になると概ね子育てが一段落して、お孫さんが可愛いという方も多数いらっしゃいます。私もこれまで、女性達にディスコの話をすると、「え~!ディスコって、今でも在るの?行きたい!」と興味関心を示します。こうした情報から彼女たちは、若い頃に行ったディスコに再び出向き、「仲間たちと、非日常のドキドキ・ワクワク感を満喫したい!」というニーズを満たしているのです。

そして「母親という役割をいったん終えた、一人の人間・一人の女性として、これからの人生を自分らしくありたい!」という、人間の本質的欲求を自覚し、好奇心の扉が再び開いて、この先自分がやりたいこと、体験したいこと、自分らしく生きることを発見するのです。⇒自分が気づかなかった潜在的な欲求が「顕在化」する訳です。

この様子をSNSで共有する人も多くいます。その結果として、これからの人生の楽しみや生き甲斐があることを、ディスコと言う時間と空間で認識するのです。子供の前では「お母さん」、孫の前では「お祖母ちゃん」でも、彼女たちは一人の「女性」なのです。

私は「好きな音楽を爆音で聴いて、雑然とした雰囲気に酔いしれたい!」というニーズでディスコに出かけていましたが、こうした人たちは少数派なんですね。図①

【遊び場で気づいた「仮説」を基に検証を図る】

このような遊び場での気づきから、これからの「シニア世代」の特徴を、自分自身の生まれ育った時代背景や、これまでの経験と照らし合わせて、私なりの「明確な仮説」を持った訳です。

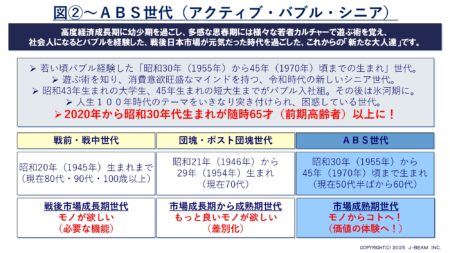

その結果、1955年(昭和30年)から1960年代(昭和40年代前半)の、高度経済成長期に幼少期を過ごし、1970年代後半から始まった、先のディスコを始めとした若者カルチャーの影響を受け、そして1980年代後半にバブル景気を体験する。

こうした、戦後日本の社会や経済が一番成長した時代に生まれ育った、新しいシニア世代を「ABS世代(アクティブ・バブル・シニア)」と名付けて、新聞や雑誌などで、これからの「健康長寿社会」のライフスタイルのコラムや、こうした社会のニーズを満たす「シニアビジネスの可能性や具体策」を発信して来ました。図②

一方で、明確な仮説があったので、それを基にして「定量調査(アンケート調査)」を企画設計して実施しました。

結論を言えば、私の仮説は概ね「定説」として、数字が論証してくれました。50歳以降「これからの人生を自分らしくありたい!」というニーズを持つ生活者は多数居たのです。

また同時期に、年齢を重ねることを肯定期に捉えるエイジングの学問「ジェロントロジー」を通信教育で学び、「自分らしさ」は人間の本質的欲求であり、こうした欲求と「心身の健康や外見の若さ」などの関連性を理解したのです。

これらの実践から、改めてマーケティングの教科書に紹介されている、米国の心理学者アブラハム・マズローの「欲求五段階説」や、同じく米国の経営学者フィリップ・コトラーが提唱した「顧客の自己実現を叶えることを中心に考える」マーケティング概念の、「マーケティング4.0」などに照らし合わせると、とても整合性が取れて、フレームワークが「腑に落ちる」感じがしました。

【やはりマーケティングは「人間の仮説」を検証するツールに過ぎない!】

私は長年、コンサルティングや研修など日常の仕事で、世の中の様々な出来事に関心を持ち「自分がどう思うのか?」という「仮説思考」の重要性をお伝えして来ましたし、自分自身も実践してきたつもりです。

しかし、今回お伝えした話は、まさに「灯台下暗し」で、プライベートな遊びに新たなビジネスのヒントがあり、こうした「現場」の気付きから仮説を立てて、定量調査や様々なマーケティングのフレームワーク、そして新たに学んだジェロントロジーとも照らし合わせて、「数値的・論理的・学術的」な論証を得た訳です。

ドイツの哲学者で思想家のマルクスは、人間が作った物(機械・商品・貨幣・制度・仕組みなど)が人間自身から分離し、逆に人間を支配するような疎遠な力として現れることを「疎外論」として提唱しました。

新たなマーケティングの概念や施策が紹介され、またテクノロジーの進化は著しいので、今まで出来なかったコトが簡単に出来るようになった今日の社会は、ビジネスの現場で、こうした新たな知識を習得して施策を利用することが、往々にして目的化することがあります。このような傾向は、先のマルクスの「疎外」に当てはまる感じがします。

ビジネスの対象は「自分たちの大切なお客様」であり、そのゴールは「大切やお客様を笑顔にさせる」ことに他なりません。こうした本質は、時代が変化しても普遍的だと私は感じています。

やはりビジネスやイノベーションのヒントは、社会や技術の変化、そして私たちの日常生活など「現場」に隠されています。

JECCICA客員講師 鈴木 準

株式会社ジェイ・ビーム マーケティングコンサルタント